郭进拴|刀郎现象【八十】

来源:会员中心

作者:2855510

发表于: 2025-01-25 10:33

郭进拴|刀郎现象【八十】

此外,刀郎巧妙地把杭州城在各个朝代的不同的名称和“君生我未生”、“恨不生同时”的情感结合起来,并再给它们一个超现实的浪漫想象,更大大强化了歌曲的悲剧力量。

至于语言细节方面的难点,或许有一点我们需要讨论:“君去时褐衣红,小奴家妖上黄”两句的解释,网上绝大部分的解释都是依托于那个故事,说是那个穿着“褐衣”的男子离开时,被女孩的父亲打杀,身上染上了鲜血,所以“褐衣红”;还有一种说法则是附会于杭州(钱塘)苏小小的故事,说是“褐衣红”是指那个骑“青骢马”的男子披上了新郎的服装。

我觉得这里用苏小小的故事来附会没有什么道理,因为歌词中明明是说“褐衣红”,显然不会是抛弃苏小小的贵族男子,而是一个穷小子。

苏小小墓

那么是不是第一种说法就一定对呢?也不一定。我的理解,刀郎在此不过是运用电影蒙太奇的手法描绘了两人分别时的一种场景:男子披着落日,渐渐远去,落日的晚霞像血一样投射在他的褐衣之上(或者此也用来暗示其悲剧结局);女子痴痴站在门口,默默远送,她身上穿着的娇嫩的黄色的衣服在晚照中格外显眼。

这就类似于晏几道的词,用“当时明月在,曾照彩云归”来呈现描绘的离别情景一样。

此外,我以为,说“褐衣红”是暗示男子在路上被女子的父亲杀死,这样理解会将一个虚化、泛化的情景弄得过于质实,过于具体,对于歌曲的艺术表现也未必有必要,我相信刀郎不会如此处理歌曲艺术(如果是歌剧,我觉得这样处理可以)。

至于为什么一定用“腰上黄”,可能的原因,一,确实如网上所说,宋代有钱人家的女子多穿杏黄衣服,第二,可能也只是为了和前面的“褐衣红”形成一种颜色的对照。此外,“腰上黄”或许还通过“腰上”二字,暗示女子的身段儿美,以加强其感觉(肉感)色彩。

《花妖》歌词的艺术包含着方方面面,但《花妖》歌词的感人主要还是在于它所依托的那个悲剧故事。

这个悲剧故事叙述了或创造了一个比之《牡丹亭》、《倩女离魂》等更加悲伤、更加打动人的故事情节:一对情人被活活拆散,生死相隔,于是他们博得了阎王的同情,转入轮回,但是却又被“寻差了罗盘经”,转入了永无休止的痛苦的追寻中。

在古代众多的爱情故事中,《牡丹亭》或许可以称为是爱情故事的天花板。在《牡丹亭》中,杜丽娘为爱情可以因梦而死,亦可以为爱情死而复生,她和柳梦梅可以为爱情穿越生死界限。

昆曲《牡丹亭》剧照

正如汤显祖在《牡丹亭》序中所说:“天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容,传于世而后死。死三年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”

但是《花妖》的故事,至少在其想象奇特和悲剧性两方面,又超出了《牡丹亭》传奇。

但是现在有一个问题似乎有点悬而未决,那就是《花妖》所依托的这个故事,到底是从哪里来的,它的原型故事到底在哪里?或者它到底它有没有原型?

在网络上,关于此问题有不同的看法,有一些网友似乎言之凿凿地说,《花妖》的故事是来自于发生在宋代的一个故事。

但是,我遍查此类解读,他们既没有提供作者,也没有提供篇名,也没有提供故事产生的年代,更没有提供故事中男女主人公的姓名,而这些要素,通常是一个故事必不可少的。他们的解读,无非就是把刀郎的歌词根据自己的意会用白话重新串说一遍,并未提供任何新的具体的东西。

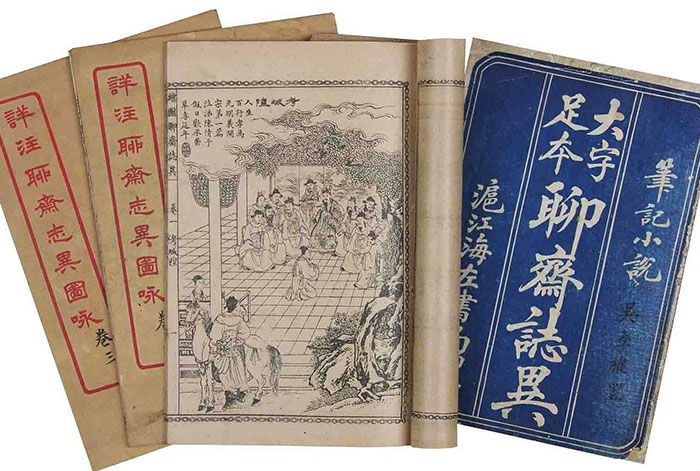

网络上第二种比较普遍的说法,是刀郎的这个故事来源于蒲松龄的《香玉》等有关“花妖”的小说。

戴敦邦绘《香玉》

应该说,刀郎的这个故事可能确实与蒲松龄的小说有关,在蒲松龄的《香玉》中,的确就写到了花妖一类形象,甚至也用到了“花妖”这个词语,至少,刀郎将他的歌曲命名为“花妖”,应该就是受到蒲松龄这类描写花妖作品的影响或启发。

此外,在蒲松龄的《香玉》等花妖类型的作品中,也存在着还魂之类的情节,譬如在《香玉》中,在牡丹花树被人掘去后,香玉(牡丹花妖)不幸枯萎死去,后来阎王感于她与黄生的至情,又准许她还魂复生。复生后,又嘱咐黄生辛勤浇灌一年,花妖最后才与黄生重温鸳梦。

这一情节应该说多少也与刀郎的花妖故事有一点儿相似。但是,刀郎的花妖故事至少在两个根本点上与蒲松龄的故事不同,第一,刀郎的故事是一个彻头彻尾的悲剧,而《香玉》的故事则只是一个浪漫的爱情故事,里面没有多少悲剧色彩,仍属于传统的那种大团圆式的类型。第二,刀郎《花妖》故事强烈的悲剧性,离不开那个“寻差了罗盘经”,因而不断错过,又不断追寻的故事情节。

而这个关键的情节及其悲剧性,是蒲松龄的故事中所没有的。因此我们说,刀郎的《花妖》,恐怕也就是采用了“花妖”这个名称和“花妖”这个人物的设定,其他的骨干内容,或是刀郎自出机杼所创造的。

聊斋邮票

此外,也有人提到刀郎的《花妖》与中国古代的两首诗有关,这两首诗,一是出自长沙铜官窑的唐代无名氏的《无题》诗:

君生我未生,我生君已老。

君恨我生迟,我恨君生早。

一是李之仪的《卜算子》:

君住长江头,我住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。 此水几时休,此很何时已?但愿君心似我心,定不负相思意。

这两首小诗,就其情感特质来说,甚至就其创作动机来说,与《花妖》的歌词十分接近,都是表现了那种爱而不能、爱而不得的憾恨。

但是它们都是短小、直述胸臆的抒情诗,而《花妖》则是诉诸于奇丽的想象且富于叙事因素的故事,它们之间应该不会有多少联系。就其情感表现的力度来说,这两首小诗也是不能和花妖那种富于想象、诡谲缠绵、回环往复的词作相比的。

刀郎新专辑《山歌寥哉》海报

因此可以说,《花妖》的故事,在强烈的悲剧性和想象的奇特两方面,都超出了传统的一系列相关资源。或者用另一句话说,都是刀郎在相关传统资源的基础上,融合创造而成的。

在本文的最后,本文打算以《花妖》一篇作为引子,来谈谈刀郎整个《山歌寥哉》的一些特性。

《山歌寥哉》最大的特色就是它的悲剧性,这一点,在作为序曲而唱出四句歌词中就有明确的体现:

九州山歌何寥哉

一呼九野声慷慨

犹记世人多悲苦

清早出门暮不归

“九州山歌何寥哉,一呼九野声慷慨”并非是刀郎对于“九州山歌”的外在评价,因为真正的“九州山歌”,倒是乐观主义多,倒是浪漫的大团圆的爱情多,因此,这两句,其实是对刀郎自己的《九州寥哉》的一个概括和评价。

所谓“何寥哉”,其实是说“九州”的悲剧性的山歌“何寥哉”,“声慷慨”,是说自己的这个专辑中歌曲具有悲凉慷慨的特质。

我们用悲剧性来概括《山歌寥哉》的主要特性,应该是恰如其分的。其中11首曲子,除了两首明显具批判性的曲子《罗刹海市》、《颠倒歌》外,其余基本都是悲剧性的。这些悲剧性的歌曲除了《序曲》,还有《翩翩》、《花妖》、《镜听》、《画壁》、《珠儿》等等,其中《花妖》一篇应该是其中最富于悲剧性的代表性的作品。

刀郎《翩翩》海报

说到悲剧性,如果我们把目光更加放开,会发现其实不仅《山歌寥哉》是悲剧性的,近几年刀郎的其他几个专辑几乎全部都是悲剧性的,《世间的每个人》、《弹词画本》、《如是我闻》都是如此。例如《弹词画本》中的《瓜州渡》、《梨花落》、《世间的每个人》中的《沙丘》、《风向朝西》、《奇台三十里》等等,都是悲剧性的作品。

刀郎的《花妖》及《山歌寥哉》中其他词作的第二个特点,可以将其概括为“悲悯情怀”。“悲悯情怀”可以说本身就是“悲剧性”不可或缺的一部分,没有悲悯情怀就没有所谓的悲剧性,脱离了悲悯情怀的悲剧性只能说是悲惨。

刀郎《如是我闻》海报

在刀郎的许多悲剧性的作品中,我们都能感受到作者浓浓的悲悯情怀,当《花妖》的故事展开,当“花妖”在轮回中不断寻找自己的心上人,我们每一个人,几乎都能与花妖感同身受,我们每个人几乎都能从自身的经历中找到与“花妖”相通的情感经历而心生悲悯。

除花妖外,《山歌寥哉》中的《序曲》、《翩翩》、《镜听》、《画壁》等,我们都能感受到作者对悲剧主人公、对芸芸众生、对“世间的每个人”的那一种悲悯之情。当然,就其故事情节来说,还是《花妖》最为打动人心。

提到“悲悯情怀”,我们不能不单独提到《如是我闻》这个专辑,它更是这种悲悯情怀的集中体现,从某个意义上说,《如是我闻》中的佛经之音,为其他的几个专辑,镀上了浓浓的悲悯底色。也可以如此表述,没有《如是我闻》中所表现的作者对于佛经的感悟,可能也就没有其他几个专辑的悲剧性和悲悯情怀。

刀郎这一系列专辑的第三个特点就是其悲剧大多以女性为中心,在这方面它们颇似红楼梦所谓的“万红一哭,万艳同悲”的主题设定。譬如《山歌寥哉》中的《花妖》、《镜听》、《翩翩》、《画壁》,《弹词画本》中的《瓜州渡》、《梨花落》、《世间的每个人》中的《沙丘》、《风向朝西》等等,都是以女性为主人公的悲剧。

另外,我们还要注意到,就是作者在描写表现这些女主人公的悲剧的同时,也直接间接地给予了这些女主人公以赞美。这种赞美与悲剧命运的结合,与《红楼梦》也有着相似之处。

刀郎《弹词画本》海报

悲剧性、悲悯情怀、以女性为核心,这三点,既是《花妖》的特点,也是《山歌寥哉》的特点,也是《世间的每个人》和《弹词画本》的几大特点。如果把它们合起来观察,我们或许可以打个比方说,刀郎的这几个专辑,就像是一部音乐世界中的迷你版的红楼梦。

(责任编辑:王翔)

声明:文章所有文字、图片和音视频资料,版权均属本网站所有。凡经本网协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“稿件来源:本网站”。

上一篇

郭进拴|刀郎现象【七十九】分享到:

![[已结束]《少儿画苑》第42届国际少儿书画大赛征稿通知暨“一带一路”世界儿童画展览活动](http://cmsapi.quanxi.cc/Uploads/document/20250701/5406c6c76b624d87934261ae80a86776.jpg)

![[已结束]《奔流·小作家》第6届全国中小学生全息作文大赛征稿通知暨奔流数字文学馆作品征集](http://cmsapi.quanxi.cc/Uploads/document/20250701/bdeb4797bed1426fb8f5ea4bd3fcdd9e.jpg)