【二百八十七】郭进拴 |报告文学的春天来到了 ——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

来源:会员中心

作者:2855510

发表于: 2025-02-25 09:36

【二百八十七】郭进拴 |报告文学的春天来到了

——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

●鲁山丝绸的传说

据民间传说,鲁山丝绸为绝世珍宝,本非人间所有,原是天上的云锦,由王母之小女巧手织成。织女在天宫把自织的彩锦漫空铺展,时而散为万道霞光,时而凝作片片白云。一日,寂寞难耐的织女着锦衣与众仙姊妹下凡洗浴,与鲁山的牛郎缔结姻缘。织女喜欢四季分明、气候适宜、山清水秀的鲁山,便携带吐丝之“天虫”,在这里扎根,教人养蚕制丝。鲁山丝绸,得天仙织女传道,冠名“仙女织”,面料上乘,做工精美,质地柔绵,在二十世纪二三十年代达到辉煌,曾经畅销全国,享誉海内外。至二十世纪四十年代,鲁山丝绸在国内外市场一度脱销,社会绅士名流、海外商界华侨,若能得到一件正宗的仙女织丝绸,顿感身价倍增,无比荣耀。

白居易有诗赞之曰:“织为云外秋雁行,染作江南春水色。广裁衫袖长制裙,金斗熨波刀剪纹。”白居易曾多次游历鲁山,他所赞颂的可能就是鲁山的柞蚕丝绸。

相传,英国女王伊丽莎白每逢加冕或举行盛大宴会,总爱穿上鲁山绸做的礼服,以示高雅。

●鲁山丝绸的史料记载

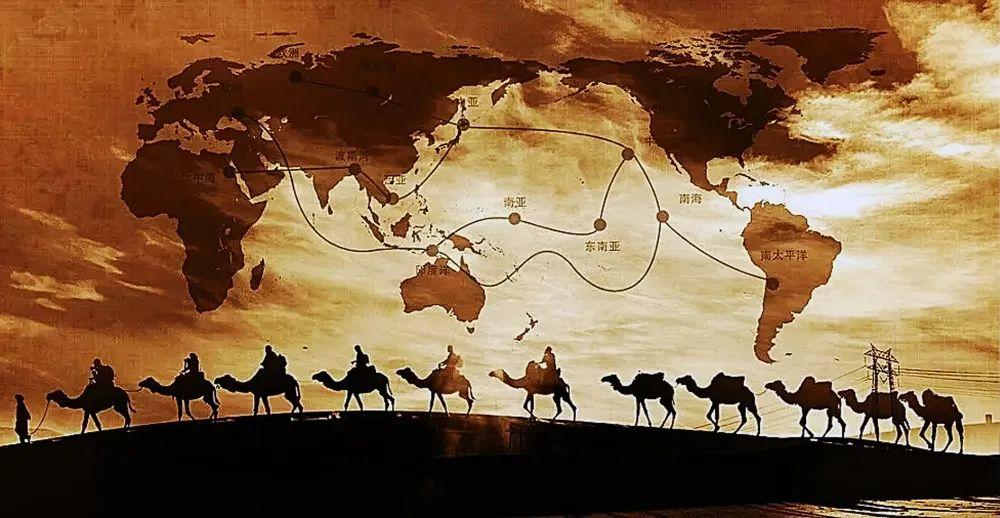

《鲁山县志》记载,鲁山绸始于夏朝,唐朝开始兴盛。鲁山柞蚕丝绸在周代已为高贵衣料。东汉光武帝刘秀建都洛阳后,官府即把柞蚕种发给百姓,积极倡导发展柞蚕生产。到了唐代,鲁山绸已为宫中珍品。鲁山县令元德秀常以鲁山丝绸进朝献贡。唐开元二十四年春,唐玄宗命三百里内县令、刺史入京献演,多少地方官兴师动众,唯元德秀仅携几个民间伶人身着鲁山丝绸,轻装简从,抚琴献演。主簿刘华劝他:“东都献演,非同小可,山野俚曲难登大雅之堂,身着山绸,恐污圣上耳目。”元德秀熟知玄宗喜好,执意携绸献演,果然受到唐玄宗与杨贵妃的赞赏。杨贵妃更爱这薄如蝉翼、手感爽滑、柔而无骨的鲁山丝绸。后杨贵妃便鼓动唐玄宗对鲁山丝绸通令嘉奖,帝王之爱,对鲁山丝绸起到了宣传广告效益,极大提高了知名度,很短时间内,鲁山丝绸的盛名传遍九州华夏,成为唐代丝绸之路的主要商品货源。

明嘉靖《鲁山县志》载:“洪武二十九年,官民夏税丝一千四百九十四两四钱六分五厘,折绢七十四匹七尺二寸三分四厘五毫”。到了清代,鲁山柞蚕逐渐兴起。清乾隆八年(1743年)纂修的《鲁山县志》载:“鲁邑多山林,近有放蚕者。”咸丰年间,山区农民植柞为本,以蚕为主,获利颇丰。光绪年间,鲁山柞蚕业进一步发展,当时,民间与官府重视保护柞蚕坡,在四棵树、鸡冢等乡立碑,把“广植蚕坡、保护蚕坡、爱养蚕蚁、严禁抽半、樽节草木”等五条政令、法规刻于其上,永远奉行。

1914年,英国为庆祝巴拿马运河通航,在美国旧金山举行万国商品博览会,瑞士好士门公司专营鲁山丝绸,便携带鲁山丝绸代表中华商品参赛展出,被万家客商誉为“仙女织”“国宝”,以丝绸中的“王牌货”获“虎头”商标,并一举荣获金奖。

晚清小说《老残游记》中,作者曾多次描述鲁山丝绸,并极尽夸赞、溢美之词。

●鲁山丝绸史话

历史上,鲁山县南控襄宛,北扼伊洛的战略要地,汉属南阳,唐归洛阳。

鲁山地质奇特,山区地貌土薄石厚,适宜柞树生长。奇特的地质结构和优越的地理环境,成就了千百年来鲁山丝绸的神话,素有“柞蚕之乡”的美誉。

“货出地道”,鲁山柞蚕丝织成的绸子,柔韧性能优于桑蚕丝绸。其色泽柔和、丝缕匀称、绸面密实,冠以鲁山绸之名,那绝不是徒有虚名,众人的口碑和历史夯实的品牌标签,盛传久远。

“遍身罗绮者,不是养蚕人”,从古至今,勤劳的织绸百姓是难以穿得鲁山丝绸的。五彩斑斓的丝绸,价格昂贵,一部分由绅士贵族享用,一部分通过丝绸之路运往亚欧诸国,盛名远扬。

鲁山西部山区,遍山郁郁葱葱,柞树茂盛。粗如椽者,树老叶硬,不适于蚕食,多砍伐了作窑梢或种植木耳用。成墩如灌木者,叶芽鲜嫩,最宜放养。每年开春,蚕农们把幼蚕由蛾房先抱到河边喂养,然后在山坡上放养,日夜看护,只五六十天,蚕儿就吐丝结茧。蚕农视蚕坡为聚宝盆,把柞树当摇钱树;蚕坡柞墩,那是蚕农赖以生存的宝物。俗谚“一季蚕,半年粮”“筐坡十亩田”“宁舍懒婆娘,不舍蚕丝行”,极言养蚕织丝之重。

民国初年,仅四棵树乡就有48家丝行,县城有200余家,织绸机达5000台,外地客商长期坐庄收购。其后兵燹匪患,战乱频仍,苛杂迭兴,交通受阻,销路不佳,蚕丝锐减,织绸衰败。

新中国成立后,鲁山为发展丝绸业,建有国营缫丝厂和丝绸厂,设蚕业局专司帮扶蚕农养蚕。

●鲁山丝绸的特质

鲁山丝绸过去多采用手工缫丝,手工绸要经过选丝、络丝、整经、打纬、织绸等多道工序。这种手工纺织出的柞绸,手感爽滑,柔而有骨。染色后,色泽鲜艳柔和,光彩夺目。用它制作服装,穿着轻盈、凉爽,尤其制作裙装,袅娜秀丽。

鲁山丝绸分水丝绸、干丝绸两种。未出蛾的茧,就釜抽丝所织之绸为水丝绸,其线条均匀,色泽白而透黄、质地轻柔,坚韧耐磨,弹性好、无皱纺、不起毛、易染色。已出蛾或将出蛾的茧,蒸后抽丝所织之绸为干丝绸,其线条欠匀,色泽较差,但坚韧耐用。

鲁山丝绸的成分为蛋白质和氨基酸,蚕丝中含有人体所需要的18种氨基酸,能有效地保养人体,所制成品,弹力强、伸度大、易染色、耐高温、抗酸碱、绝缘,具有良好的吸湿性和透气性,抑菌防腐,冬暖夏凉。服装产品,穿在身上不仅舒适、轻松、出汗不沾身,而且还能遮挡太阳光中的紫外线,是我们夏日理想的上衣材料。此外,它还有一项极其特殊的功能——防腐,埋在地下千百年不腐烂,保证光滑不移位,也是做寿衣的上等材料。

鲁山丝绸经过数百年劳动人民的智慧,一代一代的演绎和改进,呈现出多姿多彩、品类丰富的传统技艺,如今已有近百种的丝绸制品,常见的有唐装布、旗袍布、窗帘布、装饰布料等,已经形成一种独具地方特色的文化品牌。

●鲁山丝绸的制作

每年开春,蚕农们先是采来柞树刚刚发芽的鲜嫩枝条,用沙子围在河边,然后把从蛾房孵化的幼蚕放养在上面,待幼蚕褪去黑色的表皮之后,即分送上山,放养在一片长满柞树的山坡之上,蚕农称之为蚕坡。数日过后,柞叶被吃光,蚕苗第二次蜕皮之后,遂将其送往另一片蚕坡,等到这片柞叶被吃光,就转场到另外一处蚕坡,这就是蚕农们所说的转场。经过二眠场、三眠场、二八场几次转场,只四五十天,柞树的枝叶间便结出一个个光洁的蚕茧。由于鲁山的柞树叶质优良,蚕茧一般呈乳白色,丝胶含量少,采摘后仅用清水漂洗便可缫丝,且出丝率高,丝强度大,色泽好,易漂炼,易染色,故质量居全国之首。

鲁山丝绸的制作约30个环节。在制作过程中,若一个环节失手,即会导致前功尽弃,且无法进行补救。

蒸茧。茧不蒸,里面的蛹会生蛾钻出来,一出蛾,茧就缫不出丝了。蒸茧需半个小时的工夫,蒸好后将蚕茧摆放在院子里的苇席上晾晒。

缫丝。蚕农将茧中如发细丝抽出来,再巧妙地接好头,缠绕在一起,这个过程很灵巧,但在蚕农看来,缫丝算是粗活了,一般人都能干。

织绸是细活。将丝织成绸,这时的绸叫生绸,质感硬,不能做衣服,要经过后面极为细心的技术处理,将生绸变成熟绸才能销售,用行话说这叫炼绸。

炼绸的步骤是,先将白碱等原料加入沸水中,把生绸高温浸泡两小时。其间,要在沸水中不停翻动生绸,由光滑到不光滑为止。这主要靠经验,捞早了不行,捞迟了也不行。将丝绸捞出后放阴凉处,晾干后的丝绸用猪胰子滚开的水反复搓洗半小时左右,再放入清水中浸泡三天三夜。浸泡最关键的是丝绸不能有一点点露出水面,若露出水面,丝绸上就会出现黑斑,影响质量。浸泡到期,捞出拧至八成干,放阴凉处,待晾至九成,叠齐,用棒槌捶,然后再摊开晾干。经这样反复处理的丝绸,放30年也不会变质。

从养蚕到织成丝绸,程序烦琐,工艺复杂。仅使用的工具就有几十种:养蚕工具有扁、分扁网,除沙网、地膜、消毒剂等;缫丝工具有灶台、大锅、浮子、磨子、丝框等;络丝工具有丝架、丝柜、络尖和钉子等;牵经工具有牵粑、定子、圈杆等;刷经工具有卧、刷子、胜子、绞杆、刷柱、糨面等;打纬工具有纺车、定子、纬桶、水盆等;纺织工具有纺车机、梭子、纬、浮杖、绳枢、织柱、铁增水刷、刮刀等。

●鲁山丝绸的现状

鲁山丝绸丝质优良,品牌影响力大,丝质产业为当地经济带来较大的发展空间。在鲁山境内,25个乡镇、街道办事处,有14个乡镇都有养蚕的资源和传统。近年来,随着商品经济意识的增强和人们对绿色生活的追求,聪慧的鲁山人又把目光盯上了曾经辉煌的蚕茧丝绸,不少加工企业应运而生。以丝绵被为主的系列产品,因其独特的工艺和安神养肝、抗菌、防霉、无静电、无粉尘、柔软贴身的特性,深受广大顾客的喜爱,产品远销英国、德国、香港、台湾等10多个国家和地区。

但真正纯天然的鲁山丝绸发展前景不容乐观。鲁山丝绸制作工艺精密而冗杂,耗费时间长,一位手工艺人要花上5至10年,才能精通这门手艺,而掌握全套技术需要更长时间。传承后备力量不足,手工织造丝绸费时费力,经济上却没有大的收益,吸引不了当地年轻一代涉足此行。

传承方式保守,只有家族式传承和师徒式传承,再加上现代社会价值观和劳动观的改变,面对口传心授的传承方式,以及沉淀期长、出师慢的工作状态和无法与高薪行业相比拟的工资待遇,故传承后备力量不足,导致鲁山丝绸纯手工制作现在仅保存一家生产,且每年生产数量有限。

鲁山丝绸是中华文化的璀璨瑰宝,抢救保护这一文化遗产,尤显迫切与重要。 (本文图片为资料图片)

鲁山柞蚕丝织成的绸子,光彩照人,名声远大。

鲁山绸色泽柔和,丝缕匀称,绸面密实,著一色而五彩斑斓。提起蚕丝织绸,许多人不陌生。但要说起鲁山蚕丝织绸,恐怕知道的人不多。鲁山蚕丝织绸分两种,一种是山丝织绸,即用山上放养的柞蚕茧加工而成。另一种是家蚕丝织绸,用室内喂养的桑蚕茧抽丝织成。两种丝织绸统称鲁山绸,而且质量不分高低,只是颜色不同,家蚕丝织绸表面看上去细白,山蚕丝织绸则泛黄。

2011年,“鲁山织绸作技艺”被公布为河南省第三批省级非物质文化遗产(中原贡品)。

据史料记载,鲁山绸始于夏朝,到了唐代,鲁山绸更成为宫中珍品;唐宋时期,鲁山绸由兴盛走向衰落;明代开始又恢复发展;清代达到鼎盛时期,山区农户家家养蚕,户户缫丝。

此外,鲁山绸因做工细腻,手感爽滑,以及拉力强、伸度大,有“仙女织”之称。上世纪初,鲁山绸被送往美国旧金山万国商品博览会参展,荣获金奖。上世纪80年代初,鲁山还随处可见养蚕和织绸加工的场景。但后来随着时代变迁,鲁山蚕农和织绸加工者日渐减少,甚至临近绝迹。不过鲁山县城的黄天喜与该县瓦屋镇农民岳石头,从未与鲁山绸脱离关系。两人还因此被河南省人民政府和河南省文化厅先后命名为河南省非物质文化遗产中原养蚕织绸技艺(鲁山织绸作技艺)代表性传承人。9月24日和25日,记者先后找到两位非遗传承人,探访了鲁山蚕丝织绸及其加工背后鲜为人知的故事。

1

“鲁山织绸”曾享誉世界

“鲁山绸享誉世界早有历史。”9月25日上午,秋雨沥沥,在鲁山县城鲁阳街道七街,72岁的黄天喜坚定地说。

在黄天喜掌握的资料里,鲁山绸早在数百年前就已出口世界各国,而且只要是鲁山绸,出口全部免检。

黄天喜1998年11月被河南省乡镇企业管理局评为纺织类高级工艺师。2011年12月被省政府和省文化厅命名为河南省非物质文化遗产中原养蚕织绸技艺(鲁山织绸作技艺)代表性传承人。

黄天喜13岁开始接触织绸加工技艺,后来还成了鲁山丝绸厂的技术骨干。

鲁山丝绸厂成立于1958年,专门以加工山蚕丝织绸为主。那时黄天喜家穷,在舅娘帮助下,小小年纪的他成了鲁山丝绸厂里的一名员工。

黄天喜人聪明,爱动脑筋。虽然那时年纪小,但技术学得快。厂领导看他是棵苗子,安排他到杭州专门学习织绸技艺,然后回厂培训骨干人员。

“那时厂里效益真是好,产品供不应求。”黄天喜回忆说,1966年前后,鲁山织绸的辉煌有目共睹。后来为扩大生产,鲁山县又建立了一个缫丝厂,专门为丝绸厂缫丝。鲁山县蚕业局更是抓住时机,鼓励村民大力养蚕,并对养蚕技术好的蚕农实施奖励。到了春天时,各个山上都是放养的山蚕,远远望去黄灿灿一片,甚是壮观。那时,农户缫丝也很普遍,无论男女,几乎都会操作缫机,然后将缫丝卖给丝绸厂加工织绸。黄天喜说,缫丝就是将蚕茧上的丝一根根抽下,直到把整个茧剥完,剩下里面的蚕蛹。

“一季蚕,半年粮,宁舍老婆娘,不舍丝绸行。”这是黄天喜记忆中的顺口溜,由此可见当时蚕业在人们心中的地位。据《鲁山县志》记载,早在清代时期,鲁山柞蚕就达到了鼎盛,山区人民更是家家户户养蚕、缫丝,其中全县有丝织行231家,丝织机4800台,从业人员10万人,年产鲁山绸26万匹。

但是随着时代变迁,鲁山织绸逐渐衰退。在经历了30多年的风雨之后,鲁山丝绸厂和缫丝厂也退出了历史舞台。

2

一台织绸机用了150多年

丝织厂没了,缫丝厂没了,养蚕人也少了,但鲁山却仍有一民间作坊,从100多年前到现在,坚持着鲁山蚕丝绸的加工和制作。

吱吱吱,哐当当……9月24日下午,在鲁山县瓦屋镇李老庄村,记者还没进到岳石头家,室内便传来了加工织绸的声响。但见三四个人围坐一室,有的弄丝,有的织绸,全都细心地盯着手里的每一道工序。

岳石头今年59岁,18岁跟随父亲缫丝,一直干到今天。与黄天喜不同的是,岳石头一直以来接触的全是家蚕丝,拿他自己的话说,家蚕丝品相好,耐酸碱性强,另外家蚕可以室内饲养,劳作中不用遭受外面风吹雨打。也正因如此,从父辈到现在,岳石头家一直靠织绸为生。而且从养蚕到织绸,自产自销。2013年1月,岳石头被省文化厅命名为河南省省级非物质文化遗产项目中原养蚕织绸技艺(鲁山织绸作技艺)代表性传承人。

“我们就是设备老一点,但我们这才是真正的纯手工工艺,也是老一辈留下的文化遗产。”面对记者,岳石头乐呵呵地说。

岳石头家的织绸设备确实很老旧,很多设备记者也是首次见到。

“这是织绸机,这是缫丝机,这是轴杆……”放下手中活计,岳石头给记者一一解答。

“古人留下的东西确实耐用,就说这台织绸机吧,少说有150年了。”岳石头自豪地说,织绸看似简单,工序繁杂,其中关键环节就有30多个,比如先得养蚕,然后收茧,之后把茧放在热水中浸泡,让茧慢慢变软,然后再一根根抽丝,也就是所谓的缫丝。缫丝后还得渭丝、络丝、刷经、勾头、纺织等很多道工序,每道工序后面,又夹杂着很大的工作量,任何一个环节失手都会前功尽弃。

记者看到,岳石头家的织机被磨得发亮。特别是坐板,早已成为弓形。岳石头说,机上的坐板系桑木打造,别看薄,柔性强,相当结实,包括整个织机,虽然全木料打造,但因用料好,至今没更换过。岳石头说,他也想过用现代机械加工,但想想织绸是个细巧活,担心机械加工影响质量,就决定继承和发扬这种古老的传统。

3

岳家丝绸被博物馆收藏

“最早时我们一家人自己织,现在为了赶工期,每天都要雇佣几个人织。”岳石头说,他的丝织绸由于纯手工、做工细和用料纯,很畅销。此外,他的织品还被北京的博物馆和中国丝绸档案馆收藏。今年暑假,西北工业大学的数十名学生也慕名来到岳石头家参观。岳石头自己还经常应邀参加各地举办的丝绸展销会,展销的家丝织绸更是受到众人的称赞。

由于岳石头家的丝织绸技艺传里不传外,而家中的小孩又要上学,每天订货的人又多,于是岳石头的外甥媳妇、侄子媳妇等,都成了他长年的雇工和技术骨干。

“在这里打工很好,风刮不着,雨淋不着。”负责织绸工序的曹晓改告诉记者,在这里干活工资也高,一天150元,一个月一发,一天都不拖欠。

为了保证产品质量,岳石头除了技术指导和质检外,自己也经常操作各道工序。他说,他家的这门技艺已经传承了3代,不能在他手里失传,他更得维护鲁山绸声誉。因此,他也给自己立下个不成文的规矩,就是产品销售中从不让人代卖,也从不邮寄,而且每次都亲自将织品送到需要者手中。后来随着名气越来越大,找岳石头合作的人也很多,但都被他一一拒绝。

“说是合作,其实就是给点儿钱,让我出示个证明,证明对方经营的丝织品就是在我这里加工的。”岳石头说,那样做是在砸自己的牌子,所以尽管对方开价都很高,他从不动心。也正因如此,虽然搞了几十年的小加工,岳石头家房屋仍然是数十年前建的瓦房。

4

两位非遗传承人的共同心愿

“说真的,原来做丝绸是为了生计,现在不了,我家织绸已经成为一种文化,我要把这项文化传承发扬下去,做个真正的非物质文化遗产传承人。”岳石头笑着说,鲁山绸有着上千年的辉煌历史,这也是他家祖祖辈辈加工丝绸的原因。所以他最大的愿望就是让鲁山丝织绸重现辉煌,让鲁山再次出现当年家家户户养蚕缫丝的景象。

虽然都是丝绸加工,黄天喜的做法与岳石头的做法截然不同。黄天喜告诉记者,虽然蚕丝织绸加工面临很大困难,但他还是要想办法克服,他目前已经找到了投资商,也拟好了报告,准备向政府建议,恢复鲁山丝绸的加工和山蚕生产。

“这是我2000年投资办厂时余下的设备,全部机械化。”在黄天喜家的一幢房屋内,老人指着几台布满灰尘的织机深沉地说,他当年投资建设的天喜丝织厂除了丝绸制作外,还加工生产丝绸字画。但后因场地租赁和生产资金等问题失败。但他没有就此气馁,十几年来一直计划着重新建厂。“现在基本已经落实,不但找到了投资商,一月前还在杭州和咸阳预订了织机。”黄天喜说,他的目的很简单,就是想重新恢复鲁山蚕丝织绸的加工和生产,让鲁山蚕丝织绸重放异彩。

8月22日,来自马来西亚及国内的西安、武汉、南昌等省会城市的丝绸界专家、学者、客商云聚鲁山县产业集聚区,出席“丝路源头鲁山丝绸”研讨及河南爱丝妮科技集团电商发展座谈会。马来西亚维特控股集团旗下360余家会员单位共襄盛举,电商企业线上线下现场采购,国际丝绸界群英会集鲁山。鲁山绸以其色泽柔和、丝缕匀称、绸面密实、吸湿透气、亲肤细腻、抑菌防腐,挺括下垂和着一色五彩斑斓的特点获得与会者的一致赞誉。

据悉,维特控股集团在马来西亚创设“春秋战国”火锅连锁店,在每家连锁店内均设置“鲁山丝绸”专馆,马国民为一睹鲁山绸真容每每使该连锁店日日爆满,鲁山丝绸-柞蚕丝绸已成为马来西亚上流社会追捧的奢侈品。

“作为华夏文明的原点、中国牛郎织女爱情传说发源地的鲁山县,我们举全县之力,通过策划实施鲁山花瓷小镇、鲁山牛郎织女文化产业园、鲁山家纺产业园等文化旅游项目建设,打造以三都一地(美丽鲁山、智慧之都,名窑之乡、花瓷之都,柞蚕之乡、丝绸之都,牛郎故里、爱情圣地)为核心的鲁山文化旅游产业品牌,以文化为核、项目为擎,文化搭台、经贸唱戏,推动文化资源大县向经济强县转变,重铸华夏文明辉煌。”原鲁山县委书记杨英锋说。

“您看这春蚕的颜色是黄的,秋蚕的颜色是绿的,鲁山的柞蚕养殖具有养殖早、规模大、品质优、模样好、浑身宝、声誉高、体制顺等特色优势,尤其是我们的一化柞蚕丝绸已经打造成为我国生态原产地保护名牌产品,很有发展前景。”2月11日,在首届“鲁山花瓷杯”文化产业优秀成果展展馆内,河南伟富实业有限公司负责人王丽娟指着展位上的蚕丝被和围巾等产品向观展者介绍。河南伟富实业有限公司是我县磙子营乡返乡创业人员王占伟创立的海威国际集团公司的一家子公司,专门从事高品质柞蚕产品的生产和加工,其产品已获得国家生态原产地认证,注册了“一化柞蚕丝绸”知名商标。该公司在四棵树乡张沟等村发展蚕坡2000余亩,直接带动80余户贫困户参与养蚕或务工。目前,该公司正在张沟村筹建一化柞蚕丝绸博物馆,营造“青山老屋机杼声,水绕古村鲵蛙鸣;天蚕金丝化仙锦,牛郎织女赏繁星”的唯美画境,助推当地特色小镇建设,助力脱贫攻坚。

“我们的丝织产品全部采用传统的制作方法,保留了柞蚕丝天然的光亮和色泽,下一步将借助电商平台进一步开拓网上网下市场,在带动更多的人创业就业的同时,推动‘鲁山绸’重现昔日辉煌。”王丽娟如是介绍。

鲁山县扶贫办的同志介绍,像这样的文化产业在鲁山还有很多,他们在发展壮大中注重同脱贫攻坚相结合,成为助力脱贫攻坚的又一亮点。

鲁山县仙女织工贸有限公司以挖掘、恢复、继承与传承断代近40年的鲁山绸为主业。2017年5月,该公司通过近三年的不懈努力与挖掘探索,终于使久违的鲁山绸重现昔日光芒。2017年,该公司获得国家原产地保护产品、河南省文化厅文创基地、河南省丝绸协会副会长单位、省柞蚕协会常务理事单位等荣誉。目前,该公司产品有:传统的16、20、26、28(幅宽尺计)丝绸,柞蚕丝本色、花色围巾,全手工柞蚕丝被及床上用品,辛夷、艾绒枕被和建康靠枕,儿童康健凉席套装,数码印各色面料,西服、旗袍、太极服及私人定制和个性化设计服饰系列产品。公司现有技职工82人,其中市级非物质文化遗产传承人1人,县级4人,全手工织机80台(套),月产丝绸5400米、围巾600条、棉布5000米、柞蚕丝中高端床上用品600套。截至目前,以全手工缫丝到织、炼、染在全国尚属唯一。

该公司旗下的鲁山县原点蚕业养殖农民专业合作社以蚕业养殖、扩大资源面积为主线,渐进式发展田园经济综合体、促动旅游业经济发展。公司采取“公司+农户+蚕农+贫困户+互联网”发展战略,以有蚕坡面积的农户带蚕坡入社、入股分红,没有蚕坡的养殖户参与养殖柞蚕取利的方式,在农民自身得到经济利益的同时,影响带动周边群众的参与热情。鲁山绸研究所以科技探索、挖掘、研究研发为课题,与丝绸业界科研院所对接,对鲁山绸历史文化进行挖掘考证,对过去获得的荣誉、奖项追根溯源。对历史传说故事搜集编辑,对蚕蛾、蚕蛹在已有成果的基础上更深层次、更高端的科研开发和应用。

鲁山绸的发展壮大可以形成巨大的产业链,涉足民生民计,是个朝阳项目。可以充分利用荒芜的柞坡资源,解决50、60、70年代人群的就业问题,增加农民家庭经济收入。柞蚕茧优质的可以缫丝织绸,破口茧经过深加工可以当做中高端丝棉被的填充物,养蚕人及农户经济收益可以得到充分有效的保障。柞蚕养殖从义蚕到成茧大约在3至6月之间,在这个时节满山遍野绿树掩映、金光灿灿,形成独特的自然风景。因此,公司在大力发展柞蚕养殖的同时,计划带动发展旅游观光业的开发,流转闲置土地裁种果桑,设计规划七彩蚕观光园区,在柞坡区种植灵芝等气候适宜的中药材,建设农家庭院生活体验馆,开设全手工制做工艺流程体验、柞蚕丝绸文化、柞蚕食文化(柞蚕宴)、观光文化(中小学生科普教育基地)、田园生活及康健养老设施等。使生产基地真正成为立体增效,涵盖生产加工、旅游观光、文化研究、饮食休闲等为一体的田园经济园区。鲁山绸全手工织法工艺需经过18道工艺流程才能产出优质丝绸,每道工序都需要人工精织细做完成,人工需求量大,就业岗位多,是贴近群众的民生民计工程,也是精准扶贫项目。该公司已与马楼乡沙渚汪村、绰楼村,瓦屋镇上寺村、大潺寺村,土门办事处武家庄村签订了扶贫车间入驻协议,计划每个扶贫车间投入全手工织机20台(套),共计100台(套)。以优先安排贫困户为前题,解决就业群众600人左右,其中,贫困户69户,大大增加了就业群众经济收入,加快了当地贫困群众的脱贫步伐。同时,该公司规划以鲁山县柞蚕养殖原种场为辐射点,渐进式发展瓦屋镇、土门办事处、背孜乡、仓头乡、观音寺乡实有的荒芜柞坡面积。2020年前计划在以上5个乡镇发展柞蚕养殖面积15万亩,在赵村乡、下汤镇、熊背乡再扩大15万亩,使鲁山绸的发展生产资源在量上有可靠的保障。

鲁山绸是鲁山县的文化魂宝,也是鲁山人民勤劳智慧的综合体现和对外展示。鲁山绸的全面发展可以形成巨大的产业经济链条,在促动县域经济发展,增加地方税收的同时,也有力地助推了脱贫攻坚工作。鲁山一化柞蚕丝绸“仙女织”的重力打造,将使鲁山绸成为鲁山县的一张名片,迈向国际,再创历史辉煌。

(责任编辑:王翔)

声明:文章所有文字、图片和音视频资料,版权均属本网站所有。凡经本网协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“稿件来源:本网站”。

分享到:

作品赏析